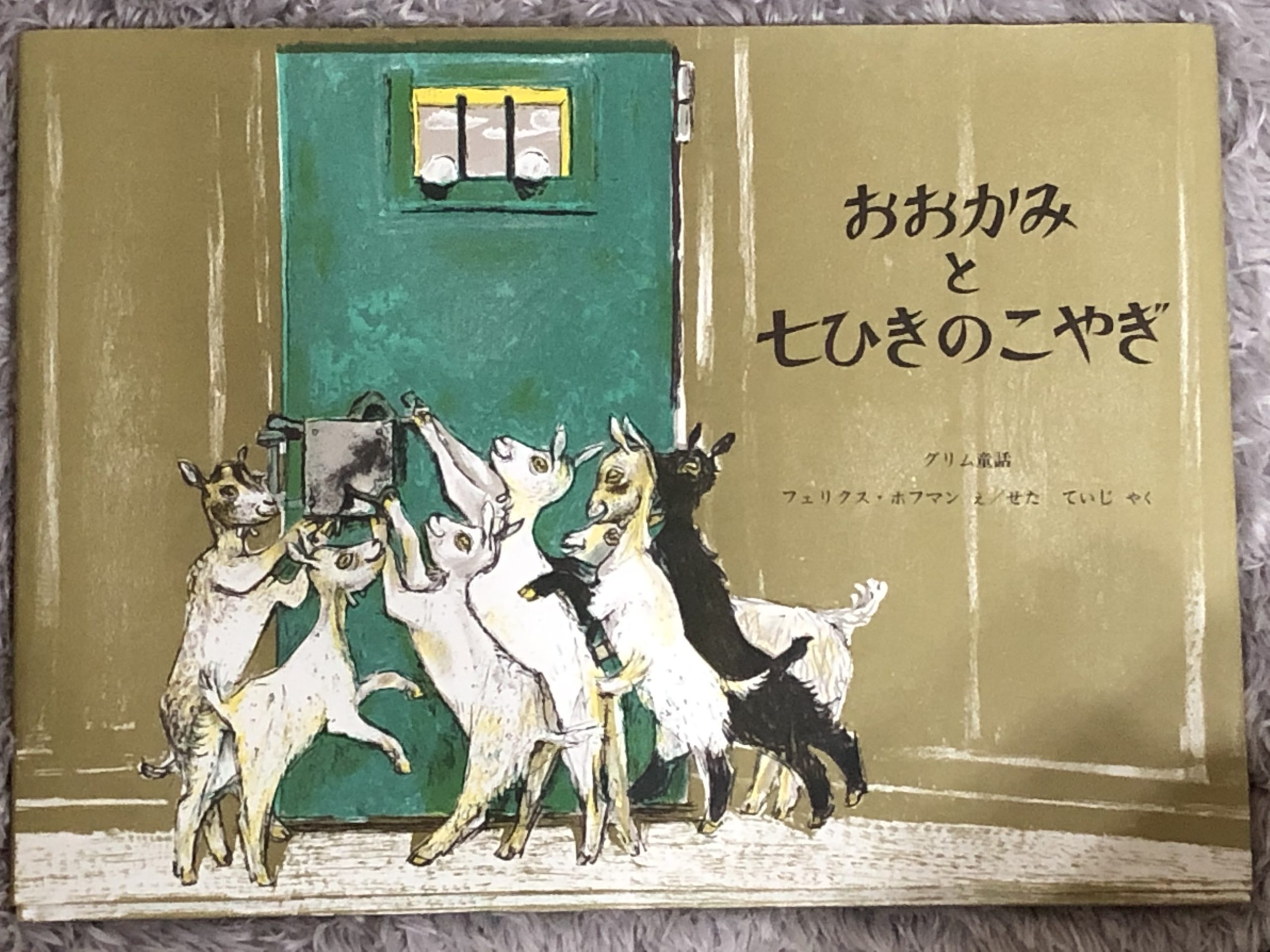

作:グリム 絵:フェリクス・ホフマン 訳:瀬田貞二 出版:福音館書店

みんな知っている超有名な童話ですが、買おうと思うとその種類の多さにどれを選べばいいのか困ってしまう。

そんな方にお勧めの一冊をどんなところがすごいのか、こんな読み方をすると盛り上がるよというところまで合わせてお伝えできればと思います。

この絵本のすごいところ

- 文章と絵がぴったりと合っていて読みやすい

- だから子どもが惹きこまれる

- 絵の描き込み、表現力がすごい

僕が勧めたいのは福音館書店の絵:フェリックス・ホフマン、訳:瀬田 貞二の絵本です。

文章量が多めなので、3歳以上の方がより盛り上がるかもしれません。

この絵本のすごいところは細部まで描き込まれた絵、そして文章とぴったりあった場面転換です。

前半のオオカミが声をきれいにし、足を白くするところまではオオカミ視点です。

失敗するたび街に出て、悪知恵を働かせる場面が描かれます。

そしていよいよ「足を見せてごらんよ」と言われる一番子どもがハラハラドキドキの場面です。

オオカミの視点でのぞき窓へ足をかけます。そのオオカミの顔の悪そうなこと。

ページをめくると今度は子ヤギの視点に。閉まったドアの窓から白い足だけが見えます。

オオカミの姿はどこにもありません。そのおかげで子どもたちは完全に子ヤギになりきれます。

ドアを開けて次のページをめくると・・・

「おおかみでした!」の一言と同時にオオカミが入ってきます。

それと同時に子ヤギたちは隠れます。見開き一ページの中に隠れる姿がすべて描き込まれているのも

すごいところ。

「はやく!」「ぼくは時計の中に隠れる!」など子どもたちの反応はまさに子ヤギそのもの。

しかし順番に見つけられ食べられてしまいます。

そこに帰ってきたお母さんの描かれ方も秀逸です。その文章や表情から悲しみが伝わってきます。

唯一食べられなかった7番目の子ヤギから話を聞き、わが子が食べられたことを知るとさらに涙します。

少し気持ちが落ち着きやっと外に出てこられたお母さん。末の子ヤギを抱っこしているその目には

涙が・・・。

そこで寝ているオオカミを見つけます。まだお腹がむくむく動いています。

「わが子が生きているかもしれない」という希望。絶望から希望へのコントラストがよく描かれています。

さあ、オオカミが寝ている間に助けだなくてはなりません。

助け出した喜び、また襲われないよう石を詰める流れすべてが緊迫感のある文章と絵の中で進んでいきます。

そしてオオカミが起き上がり川へ向かうのですが、その様子を家の窓からヤギたちはこっそりと見ています。

もし自分が当事者ならそうするでしょう。

本当に細かいところまで考え描き込まれています。

オオカミが川へ落ち死んでしまうとヤギたちは大喜び。

最後のページでは安心してベッドに入り眠る子ヤギたちの姿が描かれています。

おおかみと七ひきのこやぎは本当に多くの絵本が出ています。

その中には絵はおまけとでも言うように、足を見せてくれというくだりでオオカミが入ってきている絵というような、子どもがどんな気持ちで見たらいいのかと疑うような作品も少なくありません。

ぜひこの絵本を手に取って、絵と文章が一体となった童話の奥深さや、子どもの反応を楽しんでみてください。

盛り上がる読み方

- 登場人物になりきる

- ページは子ヤギの家のドアだと思ってめくる

オオカミが手を白くして見せてくる場面からがこの絵本の腕の見せ所。

ドアを開ける場面ですぐにページをめくらず、子どもの反応を溜めていきます。

「オオカミだよ!」「開けちゃダメ!」ページをめくる振りをして「白い足だからお母さんだよ。開けてみようよ」と言ったりしてみても面白いです。

そして十分に場が温まったらページをめくって「オオカミでした!」そこからはたたみかけます。

早口でテンポを上げて隠れていく様子を読み上げます。

「七ひきめははしらどけいのはこのなかへ」で一息おきます。

一息置いたら恐ろしい声色で子ヤギたちを食べていきます。

少し間を置いてページをめくるとお母さんが帰ってくる場面、悲しげな声で絶望感を出していきます。

そしてオオカミを見つけるクライマックス。

希望に満ちた力強くも少し早口、かつ小さめの声でオオカミを起こさないようにする緊迫感を演出していきます。

そして最後は子どもたちと一緒に安堵感を共有して終わります。

ぜひ自分だけの鉄板読み聞かせ演出を編み出してください。

コメント