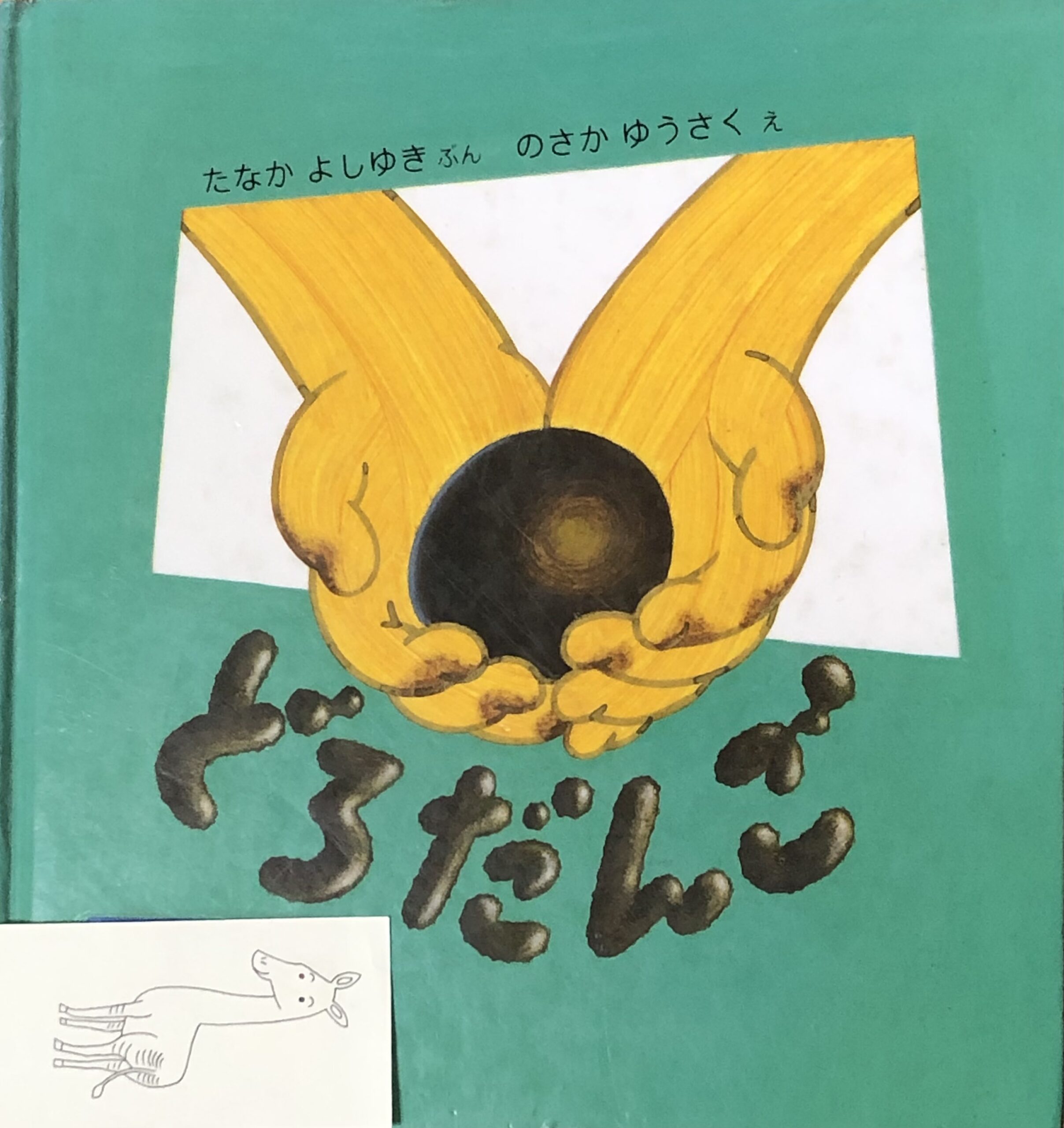

文:たなかよしゆき 絵:のさかゆうさく 出版:福音館書店

奥が深い、泥団子作り。

まん丸ピカピカの泥団子を作るのは、中々大変。

そんな、泥団子の作り方と、泥団子を使った遊びを描いた絵本です。

あらすじ

子どもたちが、泥団子作りを始めました。

まずは、地面に穴を掘り、そこに水を入れてかき混ぜます。

泥でクッキーを作ったり、スープを作って遊びます。

次はいよいよお団子作り。

そのまま丸めたり、中に石を入れて丸めたり・・・。

丸めたら、乾いた砂をかけ、まぶしながら握ります。

ひびが入っても大丈夫。

水につければ、やり直しできます。

もう一度握って、そうっと撫でて・・・。

泥団子の完成です。

それぞれ、大きさも硬さも形も違う泥団子。

泥団子が完成したら、高いところから落として、硬さ比べをしてみます。

硬さ比べをした後は、次のゲームが始まります。

次はどんな遊びでしょう?

『どろだんご』の素敵なところ

- 泥の作り方から描かれる泥団子作り

- 泥団子を使った遊び

- 実際の泥遊びに繋がっていく

泥の作り方から描かれる泥団子作り

この絵本の素敵なところは、泥団子作りに必要なことが、1から全部描かれていることです。

穴を掘り、そこに水を入れ泥を作る。

この泥作りから描かれているので、泥団子作りが初めての子も、どうしたらいいかがわかります。

泥団子の作り方も、わかりやすく順を追って描かれているので、困ることがありません。

絵本を見て、自分で1から泥団子作りの実験をできるのです。

やってみようと思った時に、自分で調べて、自分でやってみることができるのがこの絵本の素敵なところです。

泥団子を使った遊び

また、泥団子を作って終わりではないところも、この絵本の素敵なところ。

作った泥団子での遊びも描かれているのです。

高いところから落とす硬さ比べでは、たくさんの泥団子を落とすところが描かれます。

粉々になる子、ひびが入る子、割れない子・・・。

それぞれの泥団子で、結果が違います。

それを見ていると、作り方で硬さや割れやすさが違うことが感じられます。

そして、その違いが、色々な泥団子を作ってみようという好奇心にも繋がるのです。

作り方だけなら、「きれいに丸くしてみよう」というところで、終わりになっていたと思います。

そこを、遊びまで描くことで、泥団子作りをより楽しく、より興味深いものにしているのが、この絵本のとても素敵なところです。

実際の泥遊びに繋がっていく

さて、泥団子の作り方もわかり、遊び方もわかったら、実際にやりたくなるのが道理というもの。

子どもたちも、

「泥団子作りに行きたーい!」

「いいな~、楽しそう・・・」

と、作りたくてうずうずしてきます。

このやりたい気持ちを生み出してくれるのも、この絵本の素敵なところ。

そして、やりに行った時に、どうやって作るか思い出しながら、自分で試行錯誤していけます。

見ることでやり方がわかり、それが実際の遊びに繋がり、うまくいかなかったらまた絵本に戻ってくる。

「今度は石を入れてみよう」

「すっごい小さいの作ってみようかな」

「卵の形にしてみよう」

など、楽しい循環が生まれていくのです。

二言まとめ

泥の作り方から、泥団子を作った後の遊びまで、一冊で泥団子のことがまるっとわかる。

見たら、泥団子を作りに外に遊びに行きたくなる、泥団子作りの教科書絵本です。

コメント