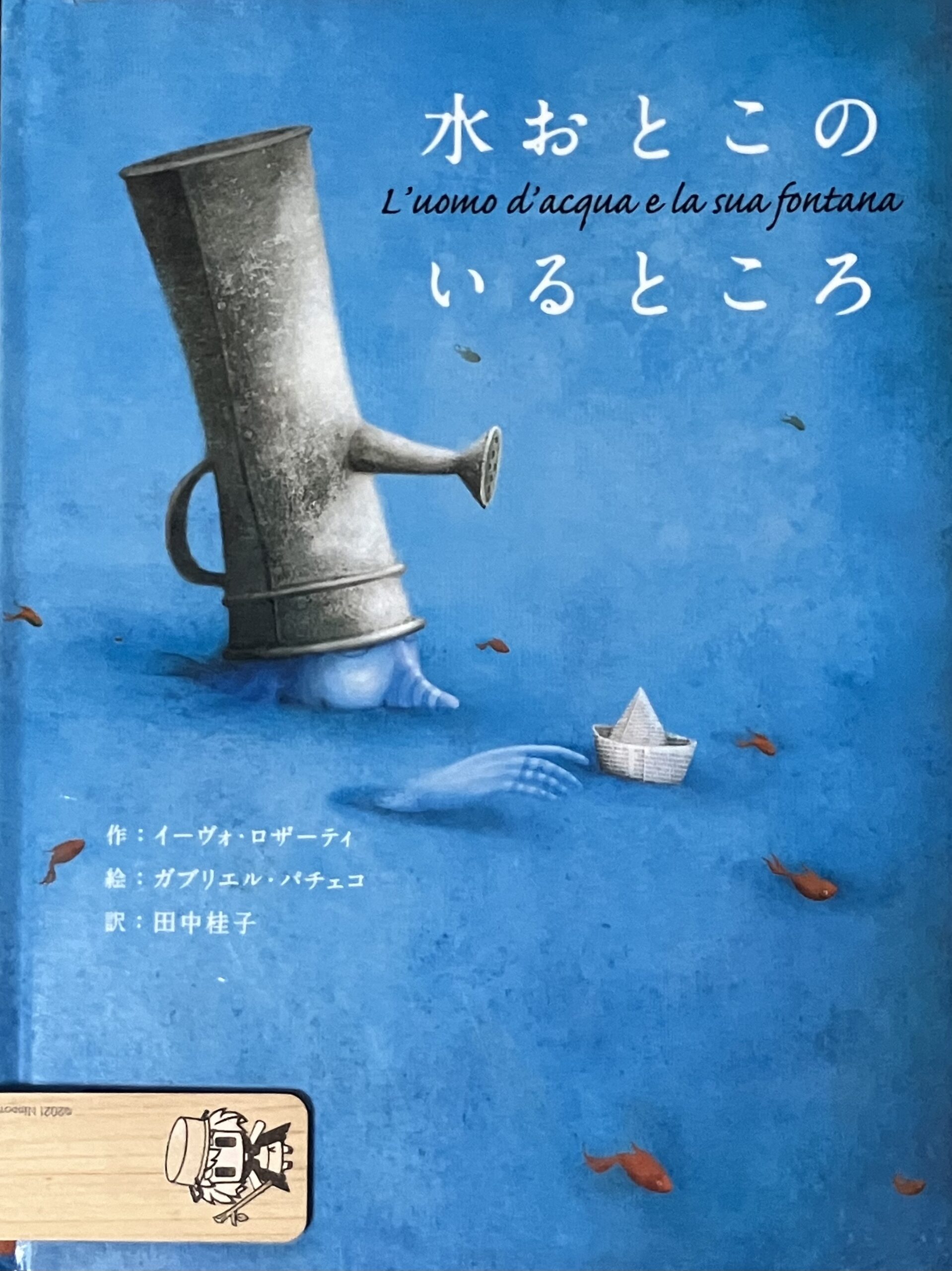

作:イーヴォ・ロザーティ 絵:ガブリエル・パチェコ 訳:田中桂子 出版:岩崎書店

出しっぱなしにしていた水道から生まれた水おとこ。

その体には水でできているからこその不思議がたくさん詰まっています。

では、そんな水おとこの暮らしぶりをのぞいてみましょう。

あらすじ

誰かが蛇口を開けたまま、家からいなくなってしまいました。蛇口から出続けた水は、どんどんたまり、とうとう1人の人間ができあがりました。その人間は全身が水でできた、透明で青い、水の男でした。

水おとこは、なぜ自分がここにいるのかわかりません。ひとまず、海や湖、せめて水路でもいいので、水のある場所へ帰ろうと思い、家から出てきた水おとこ。しかし、それを見ていた人々は驚き、歩いたところを水浸しにしてしまう水おとこを迷惑がり、騒ぎ立てました。

そういうことがあり、水おとこは夜、誰にも見つからないよう出かけるようになりました。出かけた時は、花に水をあげたり、車の汚れた窓を洗ったり、イヌに体をなめさせてやったり、喉の乾いた人に水を飲ませてやりました。けれど、水おとことすれ違った人は、すぐに騒ぎ立てました。

そんな時、水おとこは水たまりや、排水溝、道端に集まった雨水に飛び込み、姿を消してやり過ごしていたのでした。

街で暮らすことは楽なことではありません。人々は何週間も、水おとこを追い回しました。水おとこはそのたびに姿を隠さなければなりませんでした。

時が流れ、少しずつですが、水おとこは人々に受け入れられるようになっていきました。水おとこが悪いやつではないとわかってきたのです。

人々は、喉が渇くと水おとこのもとにやってきて、水をもらうようになりました。水おとこの水は、とてもおいしかったから。

そんなある日のこと。街はひどい嵐に見舞われました。その時、水おとこは不思議な声を聞いたのです。「帰っておいで」と、語り掛けてくる不思議な声を。

水おとこは、その声に従い走り出しました。その声の正体はいったい誰なのでしょう?水おとこが帰り着いた場所とは・・・?

『水おとこのいるところ』の素敵なところ

- 詳細に描き出される水おとこのリアリティ

- 水おとこと街の人々との紆余曲折な関係性

- 実在する水おとこの帰った場所

詳細に描き出される水おとこのリアリティ

この絵本でなによりも印象的なのは、体が水でできた水おとこの存在でしょう。水道水からできた人間という、それだけで興味を引かずにはいられない不思議な存在。でも、この絵本を見ると、普段は想像もしないような存在が、まるで実在するかのように感じられます。

その理由は、水おとこの体が水でできているからこその性質が、とても詳細に描き出されているからです。

足をついた場所は水浸しになったり

自分の体を水を必要としている人に分け与えたり

他の水に溶け込んだり

まさに水でできているから起こることできることばかり。

子どもたちも、

体が水でできてるからだ!

と、それらの現象がとても腑に落ちているようでした。

中でも、印象的なのは、街の水に溶け込んで元に戻る時の、「プラスチックの破片やゴミ、小石にガムなどを、ぽたりぽたりと体から落としていきました。」という描写。

ただ、水に溶け込む能力だけじゃなく、それを街で使った時にどういう状態になるのかまで表現されていて、水おとこが街で暮らすことに対する、リアリティが感じられるのです。だからこそ、水おとこという奇想天外な存在を、この絵本では当たり前のように感じられるのでしょう。

この、体が水でできていることをリアルに描写することで、不思議な存在であるはずの水おとこを、身近で当たり前のものとして、感情移入させてくれるのが、この絵本のとてもすごいところです。

水おとこと街の人々との紆余曲折な関係性

そんな不思議な水おとこですが、街の人との関係性は複雑です。

最初は、あたりを水浸しにしてしまうことや、得体のしれない存在ということで追い回される水おとこ。特異な存在の生きにくさを、切実に感じさせられます。特に「警察を呼べ!」というフレーズが強烈で、子どもたちにもどれだけ厳しく追い立てられているかがとてもよく伝わります。

かわいそう・・・優しいのに

お水もくれるのにね!

と、子どもたちもその苦しい境遇へ寄り添います。

ただ、そのまま追い立てられて終わるわけではないのが、この絵本の素敵なところ。水おとこは、どこかへ逃げるわけでもなく、持ち前の優しさで必要なものに水を与え、徐々に受け入れられていくのです。こうなってくると、水おとこも楽しそうで、ほっと心が軽くなります。

この、最初は追い立てられながらも、街で暮らし親切をし続けた結果受け入れられていくという、街の人たちとの関係性も、この絵本のとてもほっとできる、水おとこがより好きになるところとなっています。

実在する水おとこの帰った場所

けれど、ここでめでたしめでたしにはならないのがおもしろいところ。街での居心地はよくなったけれど、街での暮らしが水おとこの幸せであるのかを考えさせられる場面へつながるのです。それが、嵐の中で不思議な声が聞こえてくる最後の場面。

不思議な声は「街があなたの居場所なのか?」と語り掛けてきます。そして「帰ってきなさい」と誘いかけてくるのです。その誘いに乗って、ある場所へと向かう水おとこ。そこはボローニャにある現実の世界に実在する場所でした。

この、空想だと思っていた水おとこがと現実の世界とのリンクがとてもおもしろいところ。この結末を見たら、きっとボローニャのその場所に行って、水をのぞき込みたくなることでしょう。そして、夜は村の中を注意深く見てみたくなることと思います。

ただ、この絵本には、単純にめでたしめでたしだと感じられない部分があります。それは街で暮らさなくてよかったのかという疑問。これは街の人に受け入れられたからこそ、出てくる疑問です。

このまま街で人々と暮らすのか?

それとも帰る場所を探すのか?

どっちのほうがいいのだろうか?

水おとこの姿から、そんな人それぞれに答えが違う哲学的な疑問が浮かんできます。だって、街で水を配る姿は、幸せそうだったから。

水としての幸せは、きっとこの絵本の結末がそうなのでしょう。でも、人間としての幸せは街にあったかもしれない。そんなことを感じてしまうのです。

この、水おとこが帰る場所が現実の世界とリンクする結末と、水おとこの選択に対する答えのない哲学的な問いを考えさせてくれるのも、この絵本のとても素敵で奥深いところです。

二言まとめ

水おとこという特異な存在が、街の中で暮らすことの大変さと、受け入れられていく嬉しさに心温まる。

水であり人間である水おとこの幸せについて、深く考えさせられる絵本です。

コメント