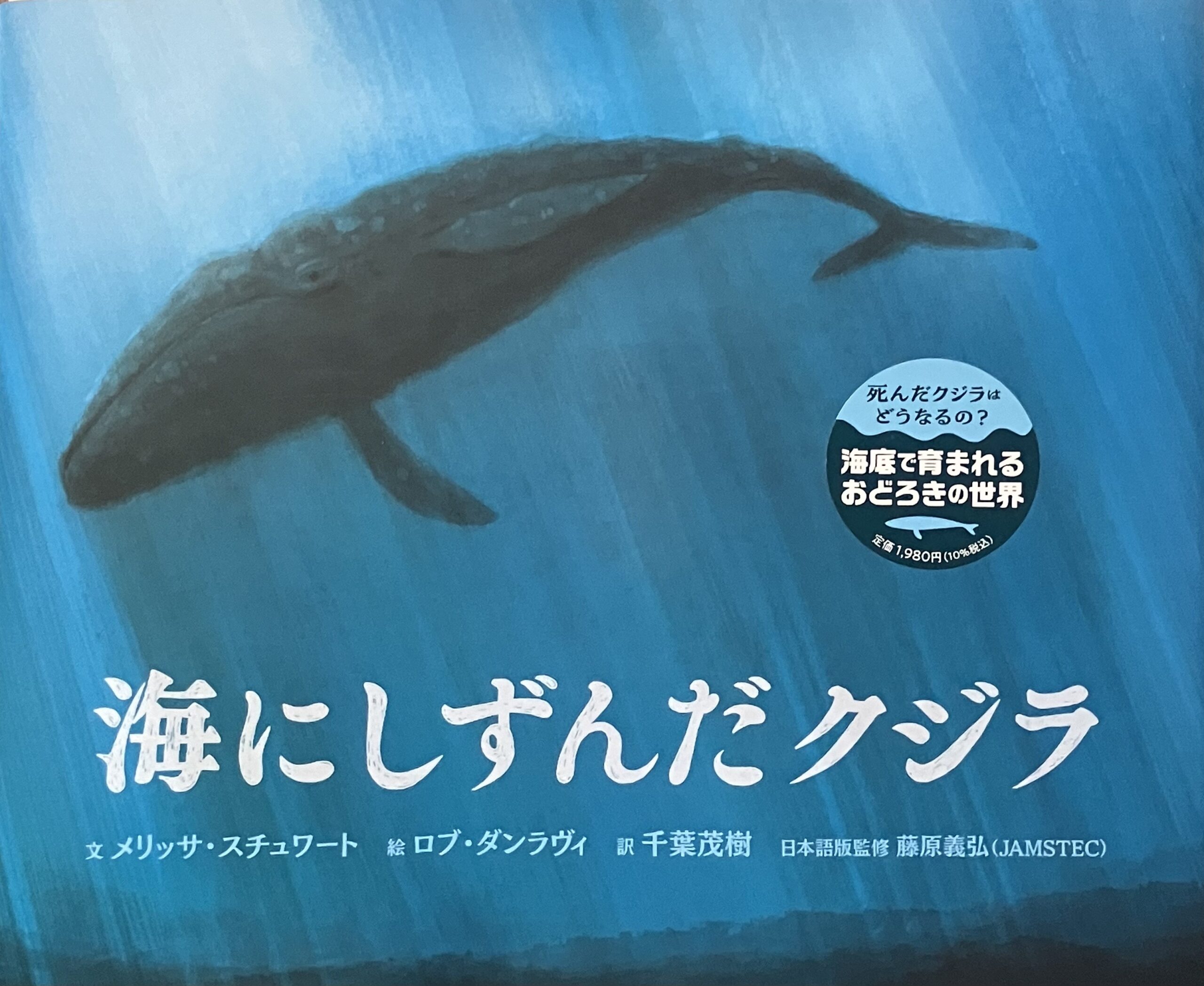

文:メリッサ・スチュワート 絵:ロブ・ダンラヴィ 訳:千葉茂樹

日本語版監修:藤原義弘 出版:BL出版

クジラが死に海の底に沈んだあと。

その死骸は打ち捨てられるわけではありません。

そこでは、死から始まった、新たな生命の物語が紡がれているのです。

あらすじ

一頭のクジラが死に、海の底へ横たわった。

70年というクジラの命は終わったが、深海で暮らす生き物たちにとっては素晴らしい贈り物となる。

ます、ヌタウナギがその匂いを嗅ぎつけて集まってきた。

オンデンザメも匂いに気づく。

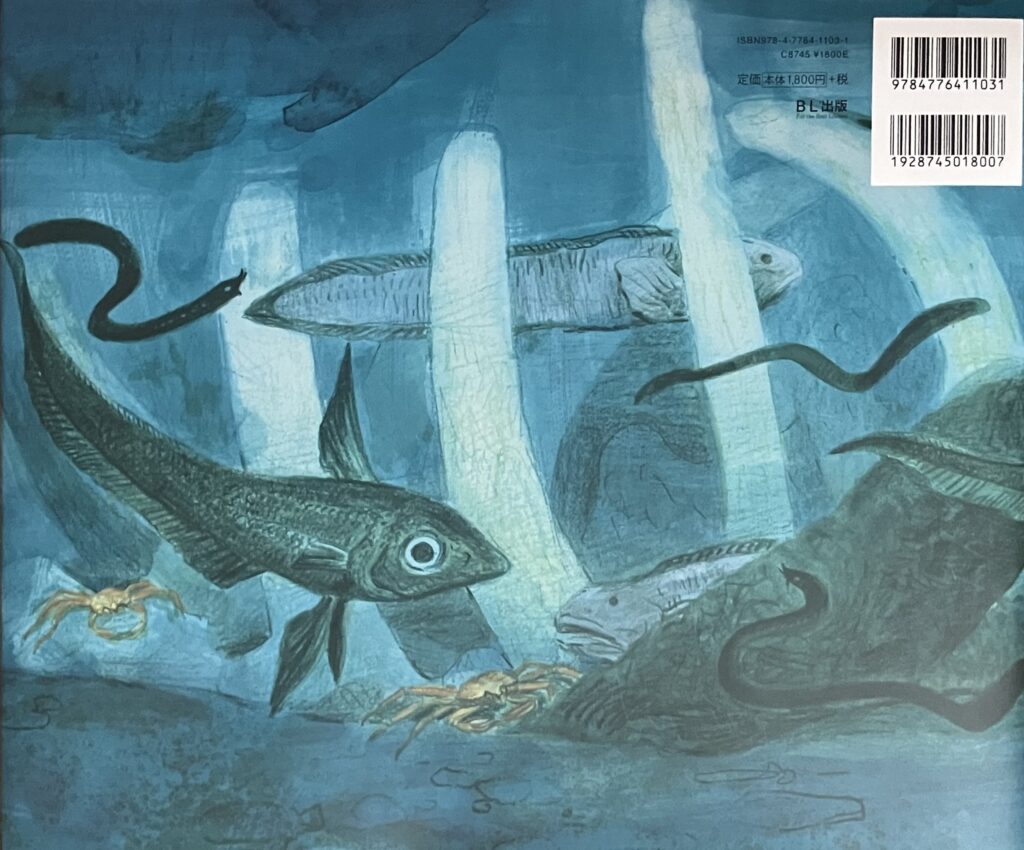

イバラヒゲ、ソコダラ、ゲンゲの仲間、ミゾズワイガニなど、他の生き物たちも、次々にやってきて、クジラの肉や脂身を食べていった。

1年半が過ぎる頃には、肉はなく、骨だけになった。

それでも、小さなヨコエビの仲間たちが、骨についた肉をしゃぶりつくしにやってくる。

そんな小さな生き物を狙ってやってくるものもいる。

腹ペコのタコたちだ。

肉がなくなっても、骨の下に落ちた食べ残しのため、エゾイバラガニ、クーマ目、センジュナマコなどの小さな生き物が集まってくる。

もちろん、それを狙ってやってくるニュウドウカジカのような生き物も。

こうして、クジラの死骸が骨だけになっても、まだ終わりではない。

ホネクイハナムシが、びっしりと骨を覆うのだ。

ホネクイハナムシは、クジラの骨に穴を開けくっつき、その根に住む共生バクテリアが骨の油分とタンパク質を取り込むことで、お互いに助け合って生きていく。

さらに、コシオリエビ、クモヒトデ、ハゲナマコたちが、骨の周りの有機物や、海の底の泥に混ざり込んだ肉や脂を探し這いまわる。

何年もかけ、ホネクハナイムシが骨の栄養を吸い尽くして死ぬと、骨を食べるバクテリアが代わりにやってくる。

このバクテリアは、何十年もかけ、クジラの骨を食べながらガスを出す。

そのガスを栄養にして、深海微生物が育っていく。

深海微生物の中には、海の底へと広がりふかふかのマットを作るものもいる。

それを、マキガイやカサガイの仲間、ウロコムシが食べにくる。

他の生き物の中に住みつく深海微生物もいる。

イガイ類の中や、オトヒメハマグリ類の中、ハオリムシの中などだ。

これらの深海微生物は、宿主のために栄養を作り出し続ける。

こうして、とてつもなく大きなクジラの死骸は跡形もなく食い尽くされた。

50年にわたって、たくさんの命のオアシスとなりながら。

おしまい・・・

『海にしずんだクジラ』の素敵なところ

- わかりやすくもリアルで神秘的に描かれるクジラの死後の物語

- クジラの生へも繋がる贈り物の輪

- 不気味で奇妙で美しい深海生物たちをじっくり見られる巻末の図鑑

わかりやすくもリアルで神秘的に描かれるクジラの死後の物語

この絵本のなにより素敵なところは、クジラの命が終わったことで始まる物語があることを、伝えてくれるところでしょう。

クジラ自体が題材になった絵本は多いですが、クジラの死後を題材にする絵本は多くありません。

あんなに大きな体が海の底へ沈んだあと、そこではなにが起こっているのか?

いつもは意識していませんが、聞かれてみるとこんなにも気になる魅力的な題材はなかなかないことでしょう。

それをこの絵本では、自分が深海に潜り、死骸のそばにいる感覚で見ることができるのです。

しかも、そこで起こっているのは、想像を絶するような命と食の連鎖。

様々な生き物が次々やってきて、肉を食べ尽くすのですが、驚くべきはその後です。

肉だけではなく、骨まで食べ尽くしてしまうのですから。

これには、子どもたちも、

「骨も食べられるの!?」

「硬いのにすごいね!」

「骨も栄養あるんだ・・・」

と、驚きを隠せません。

そりゃ、魚も肉も、普段の生活では骨を残すのが当たり前。

まさか、骨まで食べ尽くされ、跡形もなくなるとは思いもよらなかったのでしょう。

同時に、それだけクジラの死骸が貴重なごちそうだということや、様々な生態系があることにも気づかせてくれる場面です。

また、クジラの死後を扱った絵本の中でも、この絵本には特徴的なところがあります。

それが、抜群のわかりやすさと、本当に深海にいるようなリアルで臨場感に溢れる絵です。

この題材を扱った絵本は、物語性を高くしてわかりやすくなるか、よりマニアックな図鑑のような形になりがちな題材です。

もちろん、それぞれにいい部分があるのですが、この絵本はそのバランスが抜群にいい。

特に幼児に読んでも、海の底で起こっていることのリアルな食物連鎖と、命が巡る自然の摂理の奥深さを両方ともきちんと感じ取れるのがすごいのです。

この、クジラの死後という、魅力的だけれどマニアックになりがちな題材を、わかりやすいながらも、食物連鎖の少し残酷なリアルさと奥深さまで、感じ取らせてくれる物語の描き方が、この絵本のとてもとても素敵でおもしろいところです。

クジラの生へも繋がる贈り物の輪

こうして、様々な食物連鎖を経て、跡形もなくなったクジラの死骸。

この絵本では、その死骸が贈り物と表現されています。

この表現が本当に素敵でわかりやすい。

そこにはクジラの死骸が、たくさんの命を繋ぎ止め、生み出すための贈り物であるという意味合いはもちろんのこと、実はもう一つの意味合いが感じ取れるのです。

それは、すべての命が他の命への贈り物であるということ。

クジラの死骸を食べる中で、様々な生き物がその生命を繋ぎます。

けれど、それを食べに他の生き物もくるのです。

それは目に見える小さな生き物から、深海微生物まで続きます。

それらはみな、食べるだけでなく食べられる存在でもあるのです。

贈り物という言葉は、その意味をものすごくわかりやすく表現したものだと思えるのです。

特にそれを感じたのが、ある子どもの言葉。

読み終わって、死んだクジラから生きているクジラの話になったとき、クジラがプランクトンを食べているというところから、

「じゃあ、クジラが死んで贈り物をしたけど、それを食べた生き物がプランクトンになって生きてるクジラに贈り物をして、それを食べたクジラがまた贈り物になるんだね。てことは贈り物しあってるってこと?」

と、贈り物が循環していることに気づき伝えてくれたのです。

これは、きっと贈り物というわかりやすいキーワードがあったからこそ、言語化できたものなのだと思います。

この、死が他の生き物の生へと繋がる自然界における、自分の体の提供を贈り物という、わかりやすくも奥深い言葉で表現しているところも、この絵本のとても素敵なところです。

不気味で奇妙で美しい深海生物たちをじっくり見られる巻末の図鑑

さて、そんな物語性とリアルさのバランスが絶妙なこの絵本。

もちろん、より深く知りたい人のための用意もされています。

それが巻末の図鑑です。

物語の中でも、しっかりと描き出されている深海生物たちですが、きちんと紹介されているわけではないので、「海の底を這って」などの文章から特徴を見つけて当てはめていくしかありません。

それに、場面によってはたくさんの生き物がいて、あまりよく見えなかったりもします。

けれど、巻末の図鑑であれば、その心配はありません。

明るい場所でくっきりはっきり全体像を見ることができるのです。

もちろん、学名、大きさ、食べ物、天敵、寿命、特徴など、詳しく紹介されています。

特に、今の時代であれば、その図鑑から実物の映像を探して見ることもできるでしょう。

こんなふうに、わかりやすく読みやすい物語から深海に魅了され、より詳しく知りたくなった時に図鑑でじっくり見られるようになっているのも、この絵本の素敵で懐の深いところです。

二言まとめ

クジラの死後に海底で起こることという、魅力的だけれどマニアックになりやすい題材を、驚くほどわかりやすくリアルに知ることができる。

海の底に座り、自然界で起こっている命の贈り物について、じっくりと考えさせられる絵本です。

コメント