文:いとうせつこ 絵:島津和子 出版:福音館書店

ある日、卵から赤ちゃんカタツムリが生まれました。

モリモリご飯を食べる赤ちゃんカタツムリ。

でも、そんなに食べて太ったら、小さな殻に入れなくなるのでは?

そんな疑問に、優しく答えてくれる絵本です。

あらすじ

ある日、土の中の卵から、赤ちゃんカタツムリが生まれました。

生まれたときから、小さな殻の家を背負っています。

生まれたての赤ちゃんカタツムリはお腹がペコペコ。

さっそく緑の葉っぱをいっぱい食べました。

でも、首の後ろの穴からうんちをすると、すぐにお腹はペコペコに。

次に、赤ちゃんカタツムリはタンポポの花もいっぱい食べました。

でもやっぱり、うんちが出るとお腹はペコペコ。

赤ちゃんカタツムリは、ツユクサの花も食べ始めました。

すると、テントウ虫とチョウチョが赤ちゃんカタツムリに声をかけました。

2人は、赤ちゃんカタツムリの小さな殻の家を見て、食べ過ぎてお腹が膨れ、家に入れなくならないよう気をつけた方がいいと言うのです。

虫たちの言葉に、赤ちゃんカタツムリは心配になりました。

そして、赤ちゃんはカタツムリは食べるのをやめてしまったのです。

けれど、次の日になったら、やっぱりお腹はペコペコで、我慢できずたくさんたくさん食べてしまいました。

食べるたび、赤ちゃんカタツムリは家に入ることができるかと、ビクビクしてしまいます。

ところがある日のこと、前に声をかけてきたテントウ虫とチョウチョに会いました。

テントウ虫とチョウチョは、赤ちゃんカタツムリに会ってびっくり。

だって、赤ちゃんカタツムリの姿が・・・。

おしまい!

『あかちゃんかたつむりのおうち』の素敵なところ

- リアルに描き出された赤ちゃんカタツムリの暮らし

- 赤ちゃんカタツムリと一緒に感じる、殻に入れなくなる不安

- カタツムリの秘密と成長の見どころがわかる嬉しい結末

リアルに描き出された赤ちゃんカタツムリの暮らし

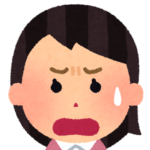

この絵本のなにより素敵なところは、本物そっくりに描き出された、赤ちゃんカタツムリの姿です。

まるで、絵本の上を這っているのではないかと思えるほどリアルな赤ちゃんカタツムリ。

もちろん、カタツムリだけでなく、草花や他の虫たちもとてもリアル。

草木の間を歩くアリや、草花についた朝露の雫など、環境的なリアルさも加わり、自然の一コマを切り取ったかのようです。

そんなリアルに描き出されたページの中で、赤ちゃんカタツムリの暮らしぶりを知ることができるのです。

卵からどうやって生まれるのか?

赤ちゃんカタツムリがどれだけ小さいか?

どんなものをどんな風に食べるのか?

首の後ろからうんちをするの!?

などなど、様々な疑問に赤ちゃんカタツムリの姿を通して答えてくれます。

子どもたちも、

お尻じゃないんだ!?

お花も食べるんだね!

と、カタツムリの知られざる生態を知るたびにびっくり。

まるで、飼育しているカタツムリを観察しているかのようでした。

また、リアルなだけでなく、赤ちゃんカタツムリにかわいいキャラクター性があるのも、夢中になってしまうポイント。

お腹を空かせて夢中に食べる赤ちゃんカタツムリの愛らしい姿や虫たちと話して不安になってしまう姿を見ていると、愛着が湧き、応援したくなってしまいます。

この、リアルに描き出されたかわいい赤ちゃんカタツムリの暮らしから、物語を楽しみつつカタツムリの色々な生態を知ることができるのが、この絵本のとても素敵でおもしろいところです。

赤ちゃんカタツムリと一緒に感じる、殻に入れなくなる不安

こうして、気兼ねなく、たくさん食べる赤ちゃんカタツムリ。

ですが、テントウ虫とチョウチョとの出会いから不安な日々が始まります。

虫たちから、食べすぎて太ってしまうと、殻の家に入れなくなるかもしれないと言われてしまうのです。

虫たちにも悪気はなく、カタツムリの殻と本体が別であると思っているから出た心配の言葉。

赤ちゃんカタツムリもハッとして、食べることが不安でたまらなくなってしまいます。

この虫たちの言葉のとてもおもしろいところが、子どもたちもカタツムリ自身も、思わず共感してしまう内容であること。

そして、カタツムリに対する最大の疑問でもあることです。

だって、殻はただ背負っているだけにしか見えませんからね。

大人でも、ナメクジが殻をくっつけただけだと思っている人、けっこういるんじゃないでしょうか?

大きくなったらヤドカリのように引っ越すの?

ナメクジはカタツムリが引っ越す途中の姿?

などは、けっこう子どもたちから出るあるあるの質問です。

殻が本体と別物だと思っていたら、大きくなって服が入らなくなる経験を想像し、心配にもなってしまうというものですよね。

この虫たちの言葉への共感があるからこそ、赤ちゃんカタツムリのことが心配でたまらない。

不安な中で、どんどんどんどん食べていく赤ちゃんカタツムリの姿に、

あんなに食べて大丈夫かな・・・?

おうちに入れなくなっちゃうよ!

と、子どもたちの言葉と表情からハラハラ感が伝わってきます。

この、「食べ過ぎると殻に入れなくなるかも」という言葉に、子どもと赤ちゃんカタツムリの両方が共感し、一緒に不安な日々を過ごすという、赤ちゃんカタツムリと一心同体のハラハラ感も、この絵本のおもしろいところです。

このカタツムリの殻に関する疑問が気持ちよく解き明かされる、最後の結末への布石になっているところも。

カタツムリの秘密と成長の見どころがわかる嬉しい結末

さて、不安な気持ちにさいなまれつつも、食欲が止まらない赤ちゃんカタツムリ。

でも、久しぶりに虫たちに会ったことで、赤ちゃんカタツムリも虫たちも子どもたちも、驚きの事実に気づきます。

その驚きの事実は、カタツムリの殻の仕組みに関するもの。

これまでの食べることへの不安が解消され、希望に満ちた開放感へと変わります。

たくさん食べ、たくさん大きくなるという、シンプルな成長の嬉しさを思い切り味わうことができるのです。

ただ、この絵本の素敵なところは、不安が解消されるところだけではありません。

カタツムリの成長を見るうえでの、知っているとおもしろい具体的なポイントも示してくれるのです。

その成長のポイントというのは、人間でいう身長のようなもの。

具体的な数字でどれだけ成長したかがわかるように、カタツムリの殻がどれだけ大きくなっているかがわかる指標となっています。

しかも、小さい子でも直感的にわかり、かつ計測しやすい指標です。

この殻の成長指標を知っていると、カタツムリの観察がよりおもしろくなること間違いなし。

殻がどれだけ大きくなっているのか具体的にわかるだけじゃなく、

何周まで大きくなるのかな?

と、成長への新たな疑問や、期待へも繋がります。

この、赤ちゃんカタツムリがただ大きくなったというだけでなく、どれくらい大きくなったかを簡単に比較できる指標まで伝えてくれ、よりカタツムリへの興味が高まる結末になっているのも、この絵本のとても素敵なところです。

カタツムリの飼育や観察をする前に読んでみると、カタツムリの隠れた見どころを見逃さずに観察できますね。

子どもたちの発見を大切にするため先に観察し、振り返りとして読み聞かせするのもオススメです。

二言まとめ

リアルに描き出された赤ちゃんカタツムリの暮らしを通して、カタツムリへの親近感と興味が湧いてくる。

カタツムリの殻の秘密が解き明かされることで、実際に飼育したり観察してみたくなる科学絵本です。

コメント