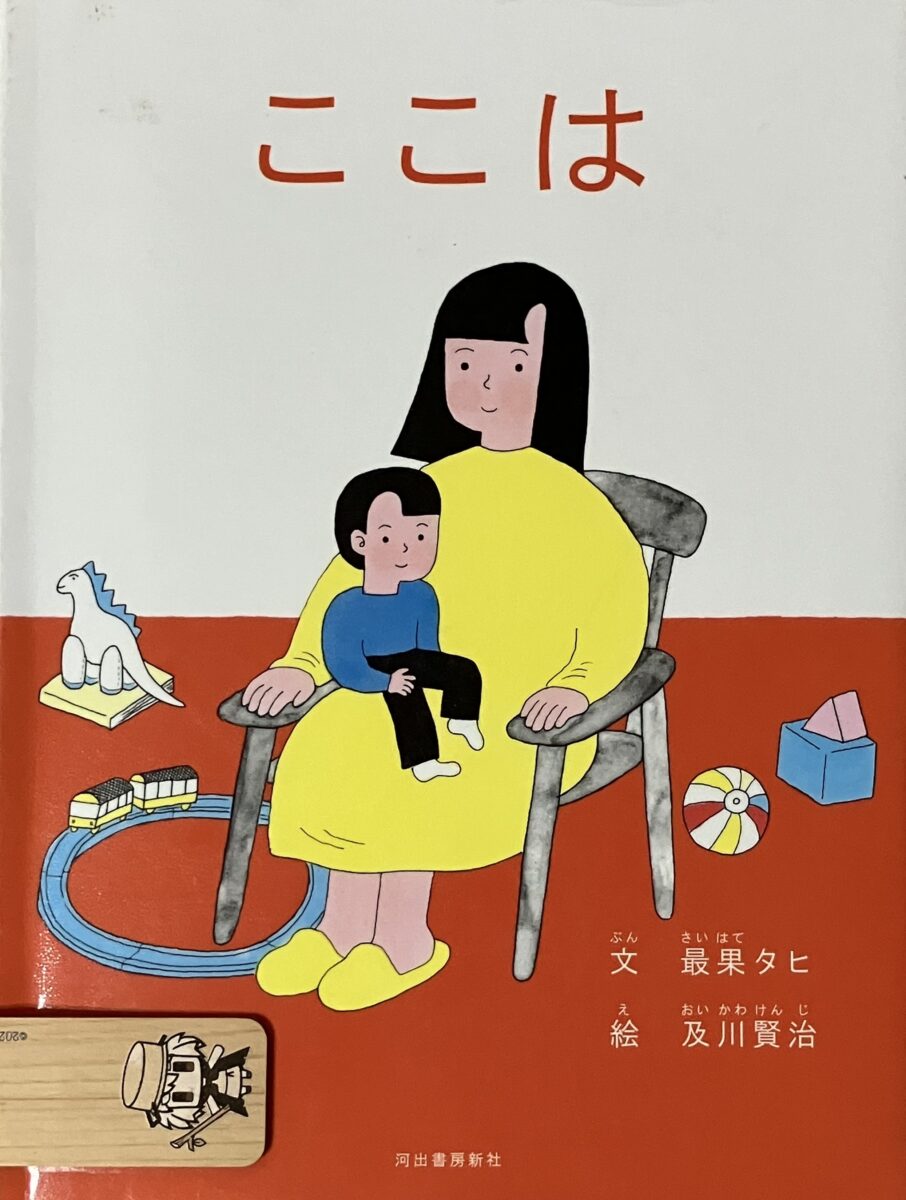

文:最果タヒ 絵:及川賢治 出版:河出書房新社

「ここ」は男の子が座っているお母さんの膝の上。

でも、「ここ」は町の真ん中でもあり、椅子の上でもある。

「ここ」は空の下でもあり、大地の上でもあり、星の表面でもあり・・・。

同じ「ここ」でも、視点によってぜんぜん違う!

あらすじ

ある家の中で、男の子がお母さんの膝の上に座っていました。

もちろんここは、お母さんの膝の上です。

でも、町の真ん中でもあります。

公園の近くでもあり、

お母さんが椅子に座っているので、椅子の上でもあります。

テレビの前でもあり、

空の下でもあり、

大地の上でもあります。

山のふもとでもあり、

星の表面でもあり、

天井の下でもあります。

さらに、ここは・・・

おしまい!

『ここは』の素敵なところ

- 自分のいる「ここ」を色んな視点で見るおもしろさ

- 細かく描きこまれた世界の中で色々なことが繋がっている

- 「ここ」という言葉の本質を感じられる最後の場面

自分のいる「ここ」を色んな視点で見るおもしろさ

この絵本のなによりおもしろいところは、自分のいる「ここ」を色んな視点で見てみるところです。

「ここは」という問いの答えは、「ここ」を見る視点で大きく変わります。

近くの人から見れば、ここは膝の上。でも、町の地図から見たら、ここは町の真ん中や公園の近くです。家の中に視点を移せば、お母さんの座る椅子の上であり、テレビの前でもあります。さらに、視点を空や大地など地球規模に向けると、ここはより広く壮大な場所に分類されます。

子どもたちも、視点が変わるたび、

確かに町の真ん中でもあるね~

床の上でもあるよね~

など、視点の変化に納得したり、新たな視点を発見していました。

子どもたちの思わず言ってしまう「確かに」が、小さな研究者みたいでなんともかわいかったのが印象的。「ここ」という代名詞の持つ意味の幅広さとおもしろさに気付き、ものすごく納得しているようでした。

この、視点の変化によって、お母さんの膝の上という身近な場所が、ぜんぜん違う「ここ」に変化するのが、この絵本のとてもおもしろいところです。

見終わった後、自分たちのいる「ここ」はどこなのか話してみると、「ここ」と周囲の関係性に気付けてとてもおもしろいですよ。

細かく描きこまれた世界の中で色々なことが繋がっている

様々な視点で「ここ」を見る中で、色々な場所が描き出されます。

部屋の中、町の景観、雲の上からの俯瞰、宇宙から見た地球・・・。

これらの描き出された景観がとても細かく描き込まれ、見ているだけで様々な発見があるのも、この絵本のとてもおもしろいところです。

買い物をする町行く人や、公園で鬼ごっこをする子ども、地中に埋まった宝物、テレビ台の下に隠れたワニ、空に浮かぶ真っ黒な雨雲など、気になるものが盛り沢山。

あの子、パン屋さんでパンを買ったのかな?

あの写真のバッグと帽子、あそこにあるよ!

など、子どもたちも発見が止まらず大盛りあがりです。

でも、発見のおもしろさはただ目に付くものが描かれているだけではありません。描かれたもの同士が、違う視点の場面でも繋がりを持って描かれているのです。

例えば、家の窓から見えた青い風船。町の景観に視点が映ると女の子が持っているものだとわかります。次の場面では女の子が手を離してしまい風船は空へ。その後も、雲の上からの俯瞰視点、星の表面を見る視点と移り変わる中で、風船はどんどん空高く飛んでいきます。

テレビに映されたロケットもおもしろく、視点が切り替わるたびテレビの中のロケットの発射段階が進みます。そして、星の表面を見る視点になった時、テレビの中のロケットが実際に空を飛んでいたりします。

あ!さっきのロケットが本当に飛んでる!

あの雨雲、こっちまで飛んできたんだ!

と、子どもたちも繋がりに気付くと伝えずにはいられません。1人の気付きで他の子も気付き、その気付きがさらに別の気付きに繋がり・・・と、「ここ」とは別の物語が展開していくのでした。

この、細かく描きこまれた遊び心たっぷりの絵によって、画面を見るたびページをめくるたびに、色々な発見があるおもしろさも、この絵本のとても楽しい夢中になってしまうところです。

「ここ」という言葉の本質を感じられる最後の場面

様々な視点で「ここ」という場所を見てきました。ただ、これまで見てきた「ここ」が物理的で具体的な場所だったのに対し、最後の場面では「ここ」の持つ本質的で抽象的な視点へと移り変わっていきます。

本質的で抽象的と言うととても難しそうですが、子どもが直感的にわかるような言葉で表現されているのがこの絵本のすごいところ。思わず「なるほど~」と感心させられてしまうことでしょう。自分にとってどの視点から「ここ」を見たとしても共通して言える言葉になっているのですから。

きっと、理屈のようなものまではわからないと思います。ものすごく深いことが表現されていることも。ですが、「ここ」をどんな言葉で説明されるよりも、しっくりくることだけは確実にわかります。もしかしたら、「自分」という視点が強い子どもだからこそより伝わる言葉なのかもしれません。

「ここ」ってどこ?と聞かれた時に、この難題を一言で言い表してしまう最後の場面も、この絵本のとてもおもしろい哲学的なところです。

二言まとめ

色々な視点で「ここ」を見ていくことで、意味が1つではない代名詞ならではのおもしろさを存分に味わえる。

自分にとっての「ここ」が持つ普遍的な意味にまで迫っていく、わかりやすいのにとても深い哲学的な絵本です。

コメント