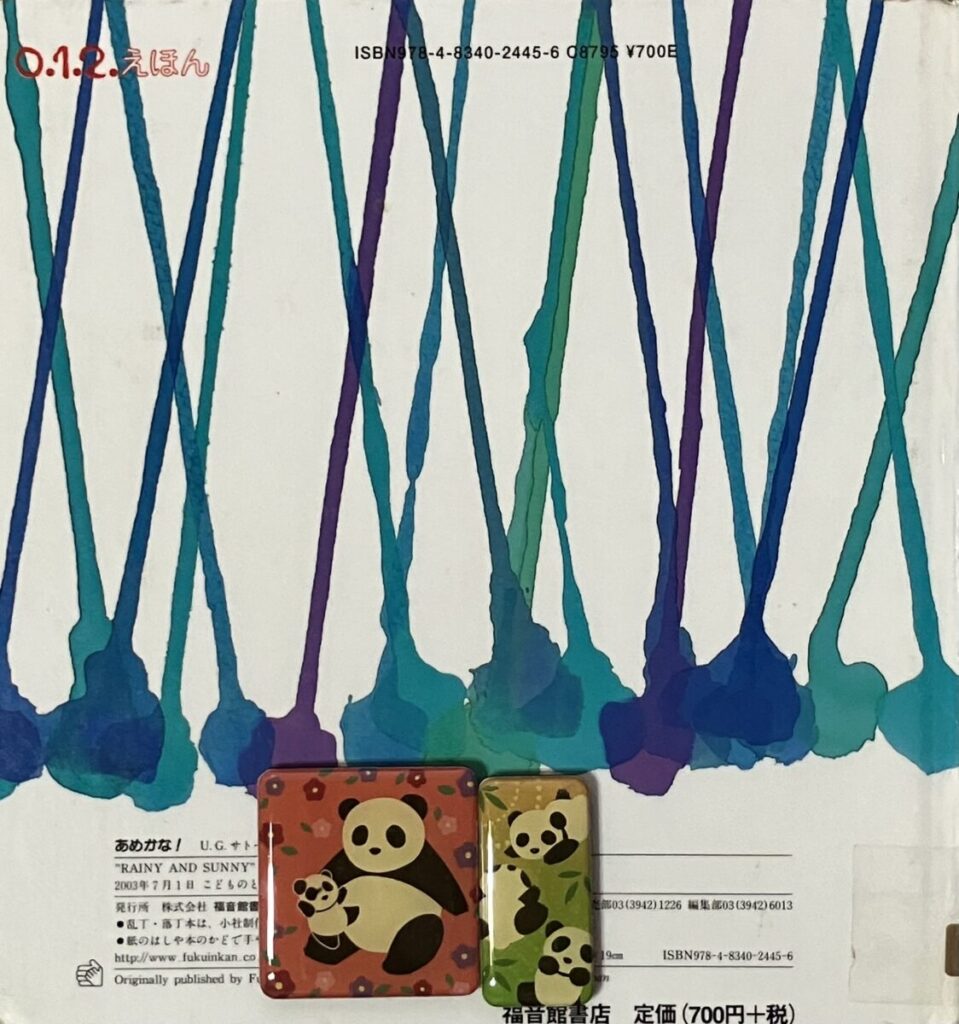

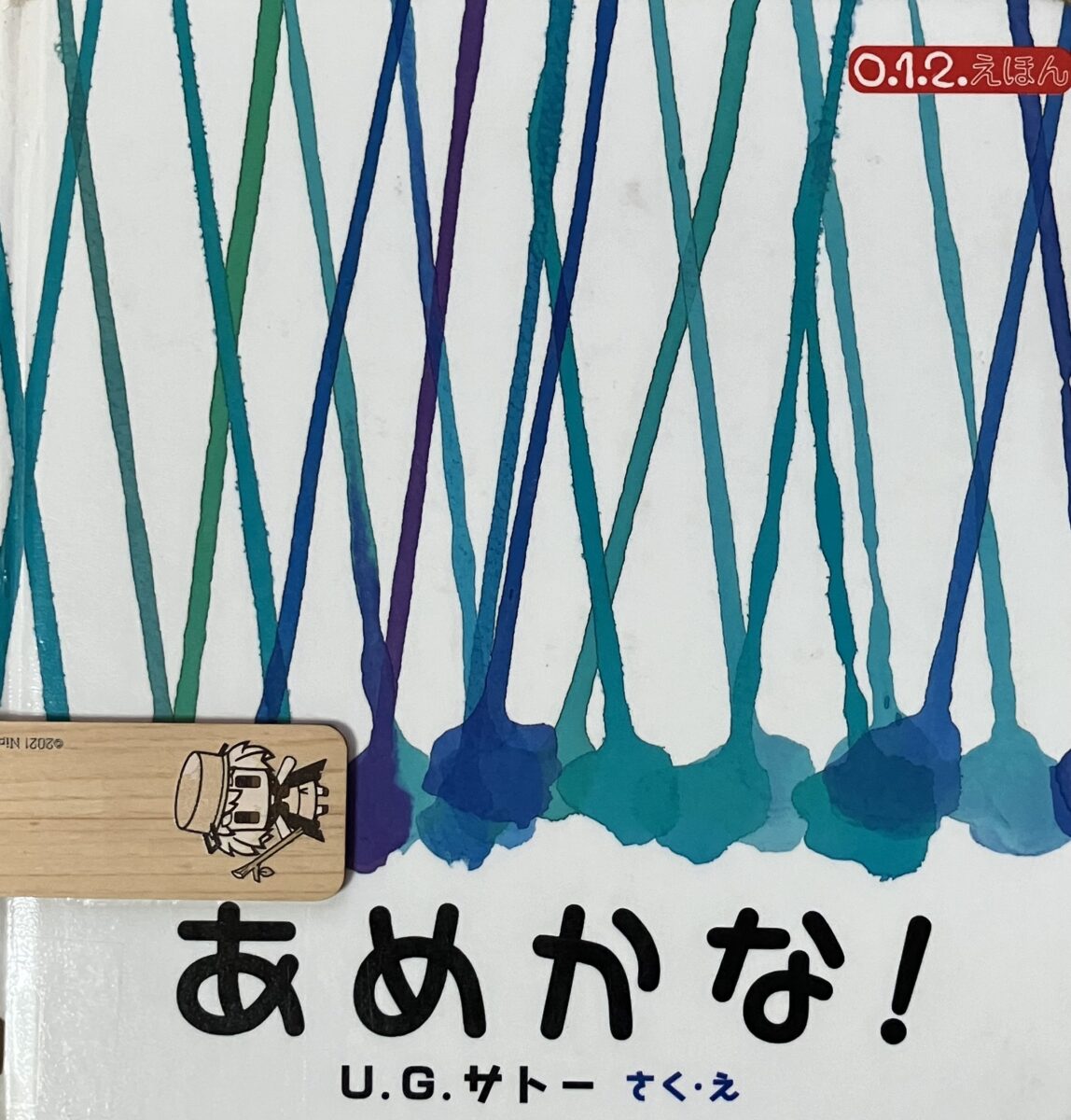

作・絵:U.G.サトー 出版:福音館書店

絵の具で表現された雨。

垂れたり、跳ねたり、滲んだり・・・

本当に雨が降ってきたみたい。

きれいな色と不思議な形に、手で触れなぞりたくなる絵本です。

あらすじ

紺色がぶわぁっと広がり、空が暗くなってきた。

赤と青がぽつぽつと2粒降ってきたと思ったら、青くて大きなしぶきに早変わり。

もくもくとした、青・紫・緑から、つーっと本格的に降りだした。

色はどんどん降ってきて、ざあざあざあっと地に落ちる。

落ちた色は水色の渦巻きに変わり、ぐるぐる ぐるるるる流れ出す。

そのうち、青や緑が大きくにじみ、当たりは一面ぬくぬくとしたオレンジに。

目の前に、オレンジ・赤・紫・水色・緑・青・・・色んな色が表れてとっても眩しくなってきた。

そして・・・色とりどりの花咲いた。

おしまい!

『あめかな!』の素敵なところ

- 絵の具で表現された変幻自在の雨

- 感覚で楽しむ色と物語のおもしろさ

- 感覚で楽しむ絵本なのにとっつきやすく読みやすい

絵の具で表現された変幻自在の雨

この絵本のなによりおもしろいところは、絵の具の特性が活かして描かれた変幻自在の雨でしょう。

水に近い性質を持った絵の具は、雨を表現する際に相性抜群。

しかも、この絵本では雨だけでなく、雲や空気感まで絵の具で表現されています。

見開きいっぱいに暗い色の絵の具が滲むように広がるさまは、雨の前に雲が広がりあたりが暗くなる感覚を味わえます。

絵の具を1滴垂らせば、それは降り始めの雨になり、地面に雨の模様がポツポツ増えていく光景が頭に浮かびます。

雲の形の絵の具から、つーっと垂れる幾筋もの細い色は、まさに雨の軌跡といった様子でまさに雨そのもの。

絵の具の持つ性質や表現方法を駆使して、雨が降る場面だけでなく、雨が降る日の全体が見事に表現されているのです。

はっきりした形の力強さ

滲む色のじんわりした柔らかさ

色が垂れる時のただまっすぐじゃない不思議な軌跡

雨を感じる楽しさに加え、そんな絵の具を使っているからこそのおもしろさも、思いきり感じることができるのです。

この、絵の具の持つ性質を見事に使って表現された、柔らかくも美しい雨の日がこの絵本のとても素敵でおもしろいところです。

感覚で楽しむ色と物語のおもしろさ

そんな絵の具で雨の日が表現されたこの絵本。

感覚的なおもしろさと物語的なおもしろさが融合し、赤ちゃんから大きい子まで楽しめるのも素敵なところとなっています。

赤や青といった色を感じるおもしろさ

絵の具独特の境目がぼやけた不思議さ

思わずなぞりたくなる軌跡

など、見ているだけで感覚を刺激され、目が離せなくなったり、思わず絵本に手が伸びてしまいます。

雨というものがよくわからなくても、この絵本はとても魅力的なのです。

感覚のみで楽しんでいたところから一歩進んで、雨が身近なものになってくると、絵の具が雨に見えるおもしろさに気付きます。

あめ!ざーざーだねぇ

と、絵本と窓の外を交互に指さしたり、両手を上に上げ体全体で雨降りを表現したり、雨の絵本としてのおもしろさを感じるようになっていきます。

でも、この絵本は絵の具と雨を繋いだだけでは終わりません。

感覚から想像することを中心に、雨が降ったあとまで描かれるのです。

雨や雲を表現していた青や緑の寒色たちが溶け出して、柔らかなオレンジの暖色へと場面は切り替わります。

きっと、日が出て明るくなってきたのでしょう。

さらに、色とりどりの眩しい光が並びます。

きれいな色~♪

虹みたいだね!

と、子どもたちも嬉しそうに、色の美しを感じたり、なにを表現しているのか想像していました。

そして、最後に咲くきれいな花。

この花が咲く場面からは、「恵みの雨・命の雨」という、天気という枠をこえた雨の本質を伝えてくれているように感じます。

この、感覚で色や形を楽しみつつ、感覚や想像力の発達に伴って物語性がどんどん膨らみ、感じ取れることが増えていくのも、この絵本のとてもとても素敵なところです。

きっと、純粋に絵本を楽しむ中で子どもたちの心のなかに、雨が大切なものであるという感覚を育んでくれることでしょう。

感覚で楽しむ絵本なのにとっつきやすく読みやすい

さて、こういう感覚を刺激してくれるタイプの絵本だと、大人からよく出てくるのが、

どう読んだらいいか困る・・・

という悩み。

感覚的な絵本は、なにを表現しているかわからず、読むのが難しいと苦手意識がある人も多いでしょう。

けれど、この絵本はとても読みやすいものになっているのも、手に取りやすいポイントです。

「空が暗いね」

「ざあ ざあ ざあ ざあざあ あめ」

「ぐる ぐる ぐるるるる 流れてる」

擬音語などの感覚的な言葉だけでなく、「空」や「雨」、「流れてる」などの具体的な言葉が入っているので、なにを表現しているかわかりやすく、とても読みやすいのです。

絶妙なのが、具体的な文章で読みやすいのに、感覚的な想像力を邪魔していないこと。

「雲」「雨」「花」以外の名詞は使われず、「流れてる」「あたたかい」「まぶしい」などの動きや感覚で場面の転換が表現されています。

この名詞を使わないことで、「なにが?」に想像力が膨らみます。

流れてるのは降ってたまった雨だろうか?

眩しいのは、日の光?それとも虹?

温かいのは雨がやんで晴れたからかな?

と、描かれた色や形や擬音語から、なにを表現しているのかが見る人によって変わるのです。

この、読みやすいのに感覚的な想像力を邪魔しない、絶妙なバランスの言葉選びも、この絵本のとても素敵なところです。

ぜひ、感覚絵本に苦手意識がある人ほど、読んでみてください。

感覚絵本のおもしろさや奥深さに触れることができますよ。

二言まとめ

絵の具で描かれた雨降りを見て、跳ねたり、垂れたり、滲んだりする色や形の不思議さ・おもしろさに夢中になる。

雨が降っている時だけでなく、雨が降ったあとまで表現された物語性のある感覚絵本です。

コメント