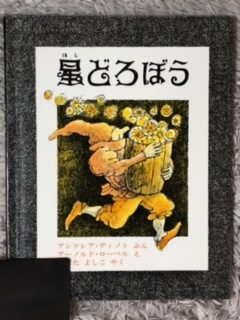

文:アンドレア・ディノト 絵:アーノルド・ローベル 訳:やぎたよしこ 出版:ほるぷ出版

空に瞬く数々の星。

その光に誘われて、触ろうと手を伸ばしたことがある人も多いのではないでしょうか。

このお話は、そんな願いを本当に叶えた男の物語です。

あらすじ

昔、山のてっぺんにある村に、1人の泥棒が住んでいました。

この泥棒は星に触り、その星を自分のものにしたいと考えていました。

ある晩、泥棒ははしごを空にかけ、本当に星を盗んでしまいました。

全ての星を盗み、樽に入れて蓋をし、地下室に隠してしまったのです。

翌晩、村の人たちは空を見てびっくりしました。

星が一つもなかったのです。

村人たちは星が盗まれたことに気付きました。

同時にある不安が・・・。

空に最後に残ったもの「月」まで盗まれると思ったからです。

そこで、月を盗みに来た泥棒を捕まえるため、村の若者が月に隠れて泥棒を待ち伏せすることにしました。

その夜、本当に泥棒は月を盗むためにやってきました。

月に隠れていた若者は泥棒を捕まえることに成功しました。

村人たちは盗まれた大量の星を樽から出しました。

星は道いっぱいに転がり、村人全員が埋まってしまうほどでした。

泥棒は盗んだ罰として、はしごで空に登り星を空に戻すことになりました。

しかし、泥棒が空に星を押し付けてもくっつかず、地面に落ちてしまうのでした。

のりやタール、ねりこなど色々なものでくっつけてみてもダメでした。

そんな時、1人の男の子が指を一本星に触れると、なんと星が光を放ちながら空に戻り、空にくっついたのです。

一体この星はなぜ空に戻ったのでしょう。

全ての星を空に戻すことは出来るのでしょうか。

『星どろぼう』の素敵なところ

- どこか憎めない純粋な子どものような泥棒

- 誰もが一度は考える「星を取りたい」という願いが叶う

- 空を大きな黒い幕のように考える世界観

この物語は星を盗む泥棒の話です。

その行動にみんな困ります。

ですが、泥棒の思いが純粋過ぎてどこか憎めないのです。

毎日星を見て、触りたいと願っていた泥棒。

触るのなら一つ自分のものにしたい。

出来るなら一つだけじゃなく全部自分のものにしたい。

そんな子どものような発想なのです。

きっと、最後の場面で男の子に語る一言も、憎めなさに一役買っていると思います。

この泥棒の願いは誰しも感じたことがあるのではないでしょうか。

そんな思いを子どもの頃に抱いて、そこから天文学者になったなんて人もいるのではないかと思います。

そんな「星に触りたい」「星を取りたい」という願いが泥棒を通じて叶うのが、この絵本の素敵なところです。

星を取りに行く時は、「本当に取れるのかな?」「はしごじゃ無理じゃない?」と言っていた子どもたちも、「本当に取れた!」「きれーい!」と星を取った時には自分のことのように目をキラキラさせているのです。

でも、星が全部なくなってしまうと、子どもたちも我に返ります。

「真っ暗になっちゃう」と不安も口にします。

もし、「実際に星を取ってしまったら」が感じられるのもおもしろいところです。

また、この絵本の夜空の世界観もとてもおもろいところ。

この絵本の夜空はまるで黒い幕や黒い壁。

まさに「夜のとばりが降りる」という言葉そのものです。

そこにははしごが立てかけられ、登って手で星が取れるのです。

戻す時も空に星を押し付けてくっつけます。

ダメなら、のりやタール、ねりこなど粘着性のあるものでくっつけようという発想です。

この世界観は子どもの空間把握とリンクしていてとてもわかりやすいのです。

なので、泥棒や村人たちの発想がすんなりと頭の中に入ってくるのです。

夢のあるわかりやすい世界観の元、「星を取りたい」という願いが叶う。

そんな少し長めの絵本です。

コメント